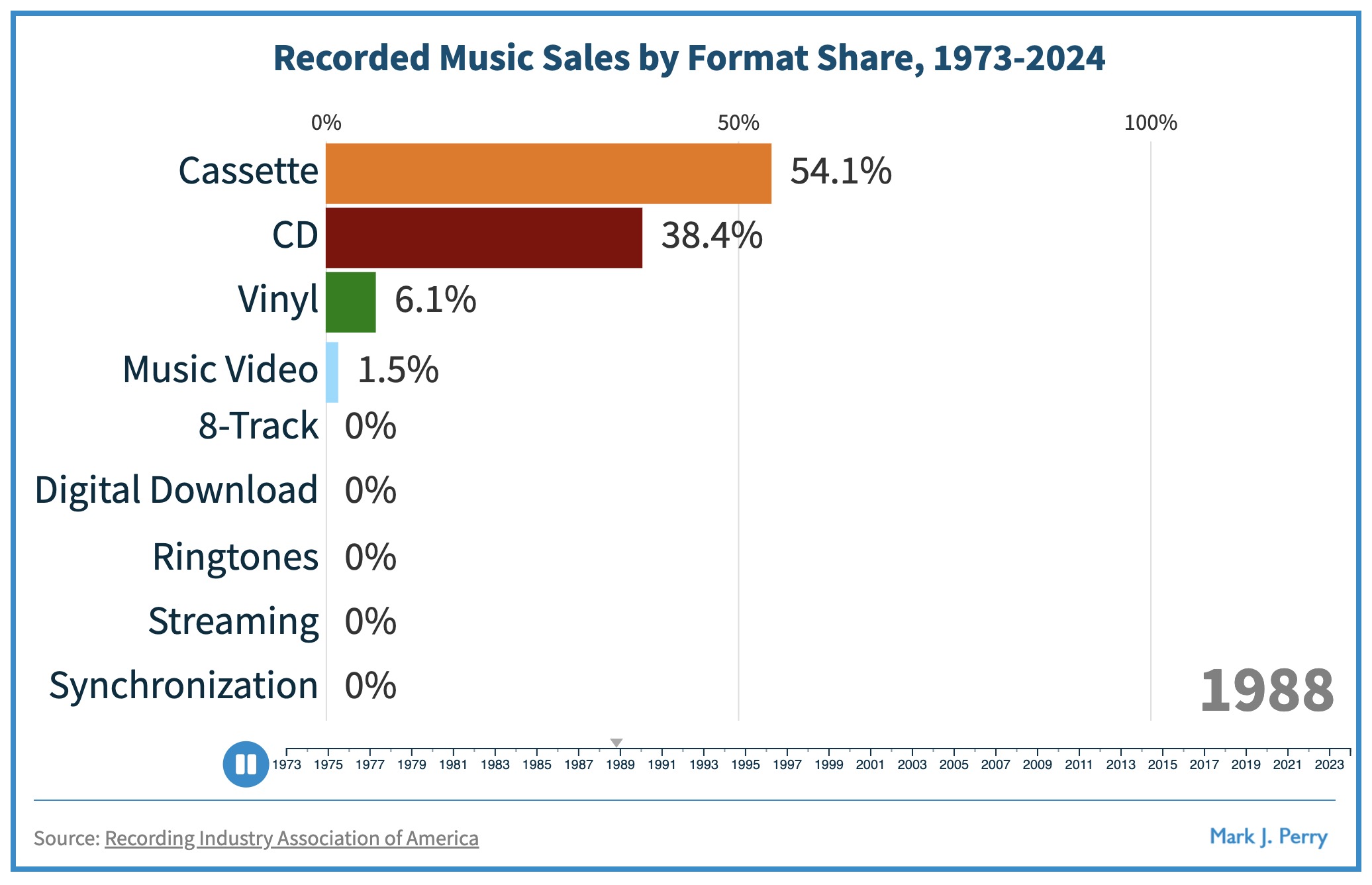

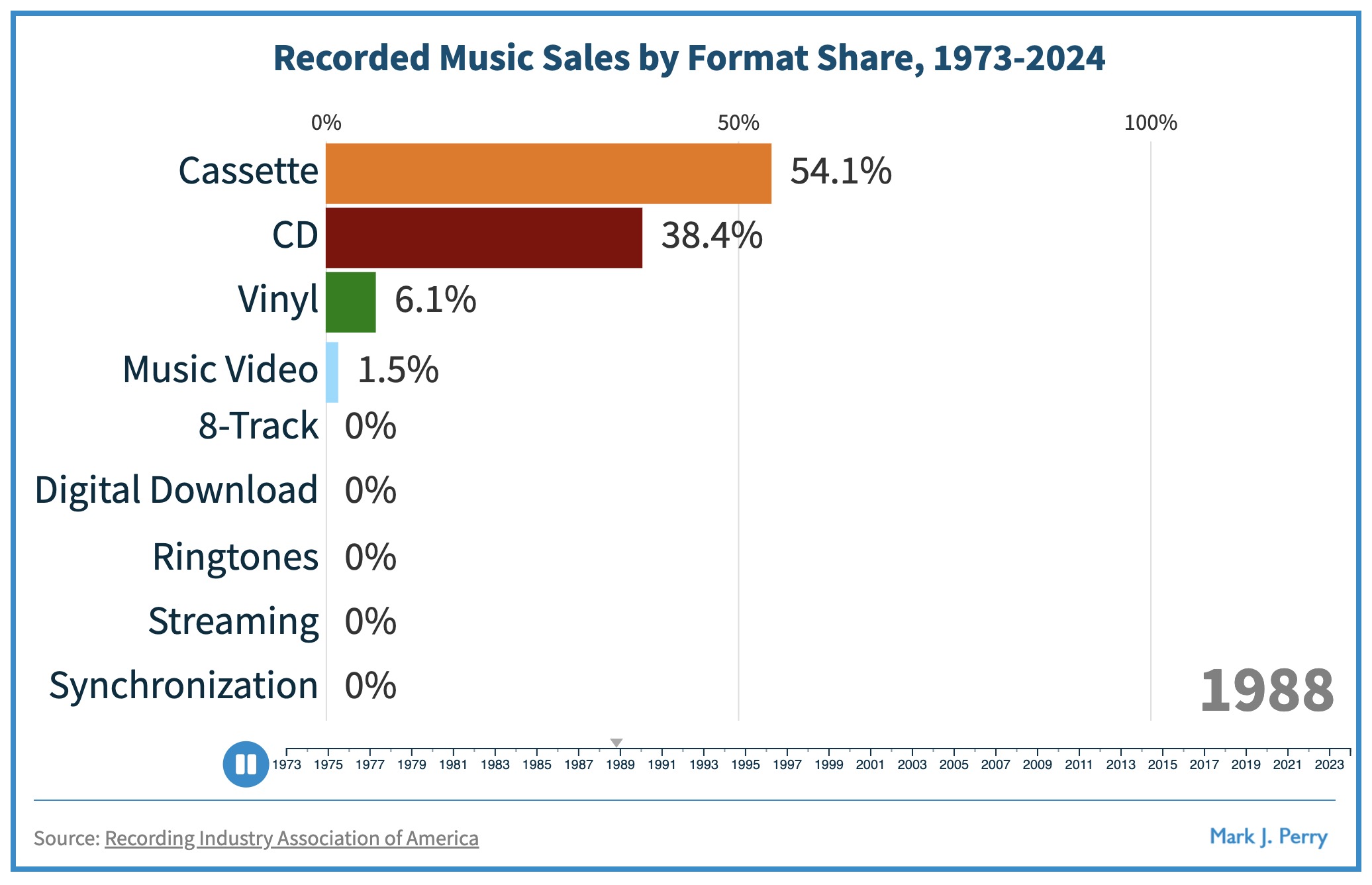

Milde interessante Datenauswertung, die zeigt, wie sich in den Jahren von 1973 bis 2024 die verschiedensten Medien verändert haben, über die wir alle Musik hören und dafür bezahlen.

(via Book of Joe)

Milde interessante Datenauswertung, die zeigt, wie sich in den Jahren von 1973 bis 2024 die verschiedensten Medien verändert haben, über die wir alle Musik hören und dafür bezahlen.

(via Book of Joe)

(Foto: Pixabay)

Hörenswertes Feature vom Deutschlandfunk, das mal hinter die Kulissen der internationalen Pop-Fabriken guckt, in denen Charthits am Fließband produziert werden. Gerade im Hinblick auf die letzte Böhmermann-Aktion bzgl. der deutschen Musikindustrie interessant. Für die dabei involvierten Kreativen bedeutet das in erster Linie eines: einen Job machen, Miete zahlen, Brötchen verdienen.

„Nicht nur der Sound der Pophits hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert – auch die Art, wie sie geschrieben werden. Die großen Musiklabels und –verlage setzen stärker auf den kreativen Input von Songwritern. Viele Hits entstehen daher neuerdings in Songwriting Camps, in denen Komponisten und Produzenten in Teams zusammen arbeiten.“

[audio:http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2017/04/17/die_pop_fabrik_so_werden_hits_gemacht_dlf_20170417_1505_7af5e9ce.mp3]

(Direkt-MP3)

Als Vater werde ich hin und wieder mit dem Radioprogramm von Radio Teddy konfrontiert. Akustisch ist das nicht immer ein Labsal, um es mal gelinde auszudrücken. Deutscher Pop hat gerade dort Hochkonjunktur und man kommt kaum damit hinterher, sich die Namen und die Songs von gerade neu aufkommenden Popsternchen merken zu können. Aber eigentlich will man das auch gar nicht. Aktuell hoch gehandelt: Max Giesinger.

Jan Böhmermann nimmt jenen Giesinger und den mal wieder anstehenden Echo nun zum Anlass, sich die aktuelle deutsche Popmusik und das, was die Musikindustrie daraus macht, mal genauer anzusehen. Spoiler: beide kommen dabei nicht gut weg. Ich glaube ja, dass das nie wirklich anders war, es gibt halt aber auch heute keinen Grund dazu, so zu tun, als wäre der aktuelle Sound voll Indie, als der er sich ja gerne verkaufen lässt. Schlager trifft es wohl eher. Und das trifft eben nicht nur auf Max Giesinger zu, der hier als Beispiel herhalten muss.

https://youtu.be/nFfu2xDJyVs

(Direktlink)

Um seinen Versuch der Analyse zu untermauern, hat sich Böhmermann mal eben einen Song von Schimpansen texten lassen. Und der soll es bitte schön im nächsten Jahr zum Echo schaffen. Musikalisch nämlich gehört er genau dort hin.

https://youtu.be/h8MVXC_hqNY

(Direktlink, via FernSehErsatz)

Die Leute von Vinyl Factory waren im letzten Jahr auf Jamaika, um sich dort ein Bild über das zu machen, was von der einst lebhaften Vinyl-Kultur übrig geblieben ist.

In the film, British journalist Vivien Goldman takes us through all the iconic record shops like Randy’s and Rockers International, pressing plants and speaks to local DJ’s and musicians on how a culture so rooted in records has found itself in helpless decline.

“Jamaica had so many studios, outstanding studios, pressing plants, small producers and big producers, who were able to capture this whole spirit of the people in the grooves of these records,” explains Herbie Miller. “This is the industry is the biggest calling card for this country.”

Eine Plattenhülle aus dem letzten Jahrhundert, das über „Musikdiebstahl“ aufzuklären versucht. Hübsches Zeitdokument.

3 Kommentare

3 Kommentare Nachdem sich U2 1976 gegründet hatten und 1978 eine Talentshow gewannen, die mit einer Plattenveröffentlichung auf CBS verbunden war, machten sie sich auf die Suche nach einem Label, auf dem sie auch weiterhin Musik veröffentlichen konnten. So schickten sie eines ihrer Demos auch an das in London sitzende Label RSO Records. Wenn man diesem Schreiben glauben darf, kassierten sie von RSO folgende Absage:

(via Historical Pics)

Im März 1980 unterschrieb die Band dann einen Vertrag mit Island Records. Nach ihrer ersten größeren Tour erschien am 20. Oktober das Debütalbum Boy.

RSO Records machte 1983 dicht.

Ein Kommentar

(Foto unter CC BY-SA 2.0 von Eva Rinaldi)

Das Groove Magazin hatte in seiner gedruckten Ausgabe von Juli/August ein Special mit dem Titel „Techno-Kapitalismus“. Dafür wurden einige Köpfe der internationalen Szene befragt, die innerhalb der selbigen eine ganz eigene Aufgabe haben. Auch um die ganze Kiste auch um ihrer selbst Willen am Laufen zu haben. So wurde eine Labelmacherin befragt, ein/e Booker/in, ein Veranstalter.

Dieses Special ist jetzt auch online erschienen und durchaus lesenswert: Techno-Kapitalismus – So läuft der Tanz ums große Geld.

Ein Aufruhr geht durch die Clubszene. Die Gagen der Star-DJs explodieren. Kleinere Clubs und Festivals können sich die großen Namen nicht mehr leisten. Traditionsreiche Veranstaltungen konkurrieren mit neuen Festivals in Brasilien oder Korea. House und Techno sind global geworden. Ibiza funktioniert als Marktplatz, der mittlerweile auch den Wert von Underground-DJs bestimmt. Die Szene arbeitet heute so professionell wie das große Popgeschäft. Einstige Ideale treten in den Hintergrund. Und nicht wenige Aktivisten der Neunziger und Nullerjahre sagen: Das ist nicht, warum wir damals angefangen haben, Partys zu organisieren.

Seit einigen Jahren steigen viele DJ-Gagen in einem bisher unbekannten Tempo: Für eine Silvesterparty in einem italienischen Club bekommt Richie Hawtin als Headliner 100.000 Euro, trotz Wirtschaftskrise. Ein Promoter bucht Solomun für 1.500 Euro, acht Monate später muss er die fünffache Summe hinblättern. Nachwuchs-DJs treten mit der Ansage an, nicht unter 3.000 Euro zu spielen. Nicht selten ist Maximalgage des vergangenen Jahres im nächsten Jahr das Minimum. Jamie Jones ist in Großbritannien und auf Ibiza ein Star und kann dort 40.000 bis 50.000 Euro für ein zweistündiges DJ-Set erhalten. Diese Preise werden international zur Messlatte, auch wenn er sich woanders noch gar nicht etabliert hat.

The Oatmeal hat ein passendes wenn auch verkürztes Comic über die Entwicklung der Musikindustrie während der letzten beiden Jahrzehnte, das wieder einmal zeigt, dass die Entwicklung in diesem Bereich noch lange nicht abgeschlossen ist. Womöglich wird sie das auch nie sein, was ja in der Natur von Entwicklung liegt.Aber bis hierhin passt das ganz gut.

(Bilder: Matthew Inman, via Netzpolitik)

„Kann mechanische Musik und Musik-Übertragung die lebendige Musik vollständig ersetzen? Nein! Niemals!„

Vieles hat sich seitdem geändert, die Ängste und damit verbundenen Probleme allerdings sind nicht unähnlich, wenn man den heute über Ähnliches Klagenden glauben darf. Heute hingegen klagt eher die Industrie, die genau hiervon damals profitierte und ein neues Zeitalter für die Verbreitung von Musik einläutete. Daran hat man sich heute gewöhnt. Und wer gibt schon gerne das her, woran er sich so gemütlich gewöhnt hat? Damals war die Musik-Industrie das Arschloch, zu dem sie heute am liebsten das Netz und die damit neu entstandenen Vertriebswege machen möchte. Gestört hat sie das damals wenig.

(von Moppelkotzer, via Neumusik)